da Paolo Talone | Gen 16, 2023

(Teatro Belli – Roma, 6/7 dicembre 2022)

Rehana è una ragazza curda che sogna di diventare avvocato. L’attacco dell’Isis alla sua città, Kobane, la costringe a imbracciare il fucile per difendere la sua terra. Una storia di coraggio e sacrificio che ha per protagonista una straordinaria Anna Della Rosa.(ph. Lanna)

In pochi si ricordano della città curda di Kobane, situata a pochi chilometri dal confine con la Turchia, nel nord-est della Siria. Quando venne assediata dall’Isis, tra il settembre del 2014 e il marzo del 2015, Rehana aveva appena cominciato a studiare Legge all’università. Il suo desiderio era diventare avvocato, ma a causa della guerra è costretta a imparare a usare il fucile per difendere gli ideali di libertà e giustizia cari al suo popolo. La regione in cui vive è il Rojava, un’area de facto autonoma dove vige un confederalismo democratico che ha tra gli obiettivi quello dell’emancipazione della donna. Rehana rappresenta tutto quello che Daesh odia: donna, liberale, istruita. Fu il padre contadino a insegnarle a sparare, quando da piccola la portava nei terreni coltivati dalla sua famiglia da generazioni. Le insegnò anche a non abbassare mai gli occhi di fronte al nemico.

L’esito degli scontri segnò la vittoria curda, grazie all’impegno decisivo e all’eroico sacrificio di donne e uomini che, come lei, facevano parte delle Unità di protezione popolare (YPG). Henry Naylor, autore della pièce, non è nuovo nel trasportare in teatro storie realmente accadute di persone vittime della guerra. Le vicende che racconta parlano di torture, stupri, soprusi, decapitazioni. In generale di argomenti che si inseriscono a ragione nelle tematiche trattate dal teatro contemporaneo inglese, interessato a indagare il lato doloroso dell’umanità. A buon diritto lo spettacolo è stato inserito all’interno di Trend, la rassegna di drammaturgia britannica diretta da Rodolfo di Giammarco, ed è stato forse uno dei brani più potenti andati in scena in questa XXI edizione. Prodotto originariamente nel 2018 dal Teatro Nazionale di Genova, la versione vista al Teatro Belli è una produzione TPE (Teatro Piemonte Europa). Tradotto da Carlo Sciaccaluga e diretto da Simone Toni, lo spettacolo ha per protagonista Anna Della Rosa, per la prima volta sul palco di Trend. Ci auguriamo di rivederla ancora.

Anna Della Rosa dona tutta sé stessa al testo. I suoi movimenti sono ben calcolati e le sue emozioni perfettamente calibrate. Non ci sono sbavature o esagerazioni nella sua recitazione. Di fronte al male più atroce la sua voce si fa metallica, senza perdere però di intensità. Questo suo modo di raccontare la storia cattura lo spettatore più che le immagini di guerra che le scorrono alle spalle. Il pubblico è metaforicamente fatto prigioniero. Anna Della Rosa assorbe e catalizza su di sé tutta l’energia della sala. A mettere pausa al flusso ininterrotto di violenza c’è solo la musica. Il canto della liberazione curdo risuona nell’aria e, come le luci, scandisce le ore di una lunga giornata che inesorabili scorrono fino al sacrificio finale. Il teatro si conferma di nuovo lo strumento eccellente e necessario per comprendere il mondo e la storia che ci vede protagonisti.

data di pubblicazione:16/01/2023

Il nostro voto:

da Daniele Poto | Gen 14, 2023

(Teatro Basilica di Roma, 10/15 gennaio 2023)

Una strada è il riflesso del cambiamento. Gli artigiani che diventano supermercati, riferimenti precisi si trasformano in non luoghi. Un outing calabrese con valore universale.

Il giovane La Ruina scende dal Pollino a Castrovillari e con il pretesto di un apparente apologo ci racconta le trasformazioni di una società non solo calabrese. All’inizio sembra l’inurbamento in una metropoli, poi progressivamente tutto prende contorni familiari. I negozianti hanno un soprannome, il bar di famiglia dopo le iniziali difficoltà funziona e si ha un solo lontano sentore della ‘ndrangheta. Il raccontatore è un bravo affabulatore che non cerca facili effetti nella risata ma semmai smuove per tutti i 90’ minuti del racconto un quieto e partecipato sorriso tanto che alla fine quasi ti sembra di far parte della sua di famiglia. Scena spoglia, atta simboleggiare una via dello struscio che può essere percorsa in due o in trenta minuti e in cui pulsa il cuore di una cittadina a cui non manca niente per essere vista dagli occhi del provinciale come una piccola capitale. L’autore si abbandona a un dialetto comprensibilissimo e smuove emotività sopite. E nel racconto passano affetti familiari, bozzetti regionali, un percorso di crescita e di formazione che contiene le basi personali dell’attuale presente ma, fuori dall’individualismo, anche un pezzo di storia d’Italia con la sensibilizzazione politica, le Brigate Rosse, l’affrancamento dalla Calabria. Nostalgia, rimpianto ma anche realismo nel giudicare i limiti di una percezione. Il teatro di La Ruina è pacato, sensibile e l’idea nella sua originalità logistica funziona. Davvero in quei duecento metri di percorso si riflette vita e limiti di quella comunità. Struggente e fotografica la descrizione dei genitori riflessa da quel ragazzo-autore di cinquanta anni fa.

data di pubblicazione:14/01/2023

Il nostro voto:

da Salvatore Cusimano | Gen 13, 2023

Mike White, ideatore/sceneggiatore/regista della seconda stagione, così come anche della prima, torna a mettere alla gogna la classe facoltosa statunitense, in una serie di sette episodi incentrati sulle traversie personali e professionali dello staff e degli ospiti di un resort durante il corso di una settimana. La prima stagione è ambientata alle Hawaii, mentre questa seconda in Sicilia, con location da sogno tra Taormina e Cefalù. Tra panorami mozzafiato con vista sul mare e antichi palazzi, si alternano le storie dei ricchi ospiti americani, che porteranno con sé non solo le loro valigie, ma una serie di vissuti personali pronti ad intrecciarsi e ad esplodere.

Il meccanismo narrativo è tipico di un certo tipo di serialità, così come anche di un certo tipo di cinema, e cioè con un omicidio nella prima scena e un balzo indietro sulla linea del tempo per ricostruire movente, dinamiche e colpevole. È una storia corale con protagonista assoluta la ricca ereditiera Tanya, una meravigliosa Jennifer, vincitrice recente di un Golden Globe; poi c’è la coppia di neo sposini che si è portata dietro il migliore amico di lui e sua moglie per fare vacanza di coppia; ci sono tre generazioni di Di Grasso: nonno, padre e figlio ventenne, venuti in Sicilia per riportare l’anziano vecchietto a visitare i suoi luoghi originari; ci sono le escort di lusso Lucia e Mia, giovanissime ragazze del posto a caccia di clienti facoltosi tra gli ospiti del lussuoso resort.

Sono gli ultimi episodi che danno un senso al tutto, potendo essere considerati quasi come un film unico, dove si ricompongono tutti i pezzi del puzzle. Nel cast anche la nostra Sabrina Impacciatore, direttrice dell’albergo, una scommessa decisamente vinta per un’attrice che in Italia non ha avuto la giusta ricompensa per molti ruoli avuti, ma mai sottolineati abbastanza. Le altre attrici italiane, calatesi perfettamente nelle parti, apportano alla serie quel valore aggiunto di “italianità”, che è molto piaciuto in America.

La scrittura risulta molto sottile ed efficace, accompagnata anche da una colonna sonora che ripercorre la storia della musica italiana con brani di Alan Sorrenti, Franco Battiato, Mina, Domenico Modugno e Fabrizio De André, ed in definitiva, questa seconda stagione sembra avere tutto in regola per mietere ancora successo, dopo i meritati premi avuti.

data di pubblicazione:13/01/2023

da Daniele Poto | Gen 12, 2023

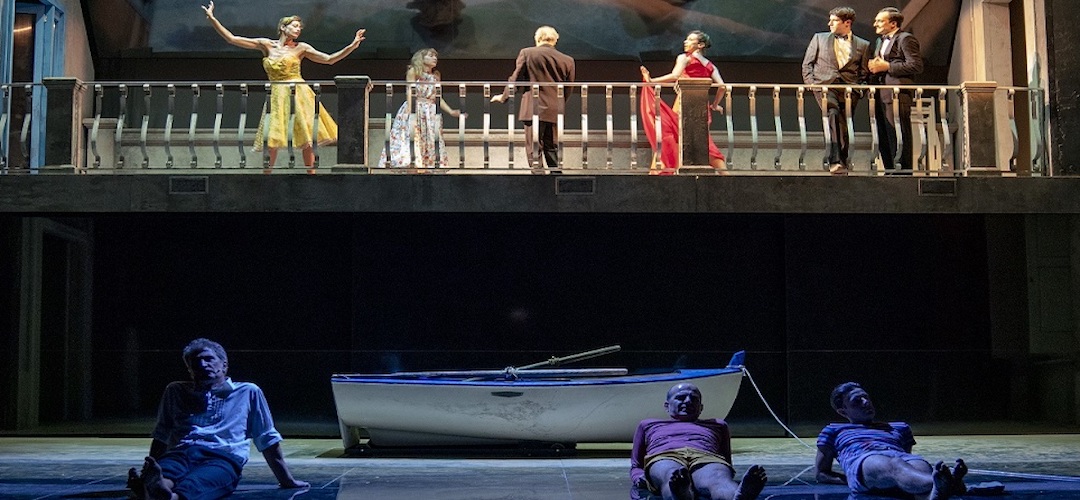

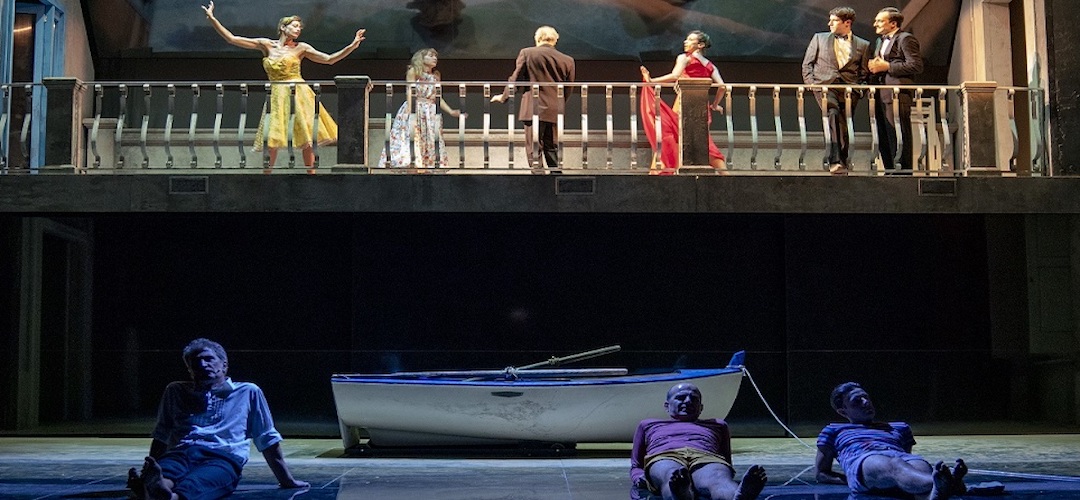

(Teatro Argentina – Roma, 10/15 gennaio 2023)

Un grande affresco corale che non tradisce La Capria ma lo adatta con coraggiose soluzioni sceniche. E chissà che Andò non pensi anche a trarne un film dopo questo fortunata interpretazione, ricambiata da un costante tutto esaurito di un pubblico plaudente.

Un capolavoro epocale del 1961 (Premio Strega) che presentava non trascurabili problemi di messa inscena per un racconto spezzato, asincrono. Si tratta di restituire un mood e un’atmosfera e dunque azzardare una scommessa. Si propone felicemente il clima di amicizia di una generazione di benestanti napoletani, immersi nel liquido amniotico dell’acqua, terreno delle loro scorribande (anche amorose), della vita di circolo, dei debiti di gioco, del chiacchiericcio, di una Napoli fortemente annusata, insieme amata e detestata. Napoli ti ferisce a morte dicono in coro molti dei protagonisti. Il raccordo funzionale avviene nella seconda parte quando tutti interagiscono in un’idea tavola imbandita ma ognuno seduto a debita distanza dall’altro. Il tempo passa. C’è chi si trasferisce a Milano, chi a Roma, i legami si allentano a denotare lo scorrere del tempo. Dal dopoguerra all’atmosfera degli anni ’50, i prodromi del boom. Arco temporale di undici anni. E non è la più stessa cosa. Il fervore declina in malinconia, la nostalgia per qualcosa che si è perso. Uno splendido lavoro corale per 16 attori con grande uso di scenografie mirate e brillanti, a tratti luccicanti. Polifonie di storie, incastri, di una Napoli borghese immersa in un grande affresco collettivo. Un fondale per una Napoli libera ma insieme oppressiva che va verso un progressivo disfacimento e verso una totale perdita di valori. Con il soggetto femminile spesso ridotto a comparsa. Ma un Titanic senza drammi che sbatte contro l’iceberg metaforico mentre l’orchestrina di bordo continua a suonare.

data di pubblicazione:12/01/2023

Il nostro voto:

da Daniele Poto | Gen 11, 2023

Una storia nera che si fa sempre più torbida con il passare dei minuti. Reticolo di bugie, di mancate rivelazioni, di doppi giochi secondo uno stile di racconto molto francese. Solo che a furia diversivi il film si perde e rivela una sostanziale mancanza di profondità.

Un plot che fa pensare a Patricia Highsmith e a L’Amico Americano ma anche a Chabrol. Un furto d‘identità nel sogno di ascesa sociale di una parvenue impiegata in un’azienda di congelati di pesce. Mette in piedi un piano diabolico nel segno di Chabrol per il quale è necessaria la massima disponibilità alla verosimiglianza dello spettatore. È davvero così facile riprodurre una carta d’identità falsa quando in circolazione ce n’è un’altra, dell’intestataria originale, identica? La pellicola si affida a una serie random di colpi di scena ma calca troppo la mano sul continuo rovesciamento di piani fino a far sorgere una domanda spontanea: ma in quella famiglia chi è davvero il più cinico?. Eppure basterebbe cambiare l’articolo del titolo per ricondurci nel vivo di una pellicola scollacciata all’italiana. Ma quello vero (L’origin du mal) non sarebbe stato troppo invitante per il pubblico italiano. Film di nicchia e in parte di genere che può trovate estimatori senza attendersi risultati sensazionali al box office. Il nido di vipere o il conglomerato di parenti serpenti è vivo solo in ragione dei soldi e dell’eredità. Non cederemo alla tentazione dello spoiler ma ci saremmo volentieri risparmiati le colluttazioni finali per una conclusione più fine, psicologica e aperta. Non sarà happy end, almeno questo possiamo scriverlo. Cast molto omogeneo e sinergico. C’è fantasia, creatività di sceneggiatura, manca l’esprit de finesse di un tocco leggero e d’autore. Scenario molto francese con frequenti andirivieni dall’isola turistica di Porquerolles.

data di pubblicazione:11/01/2023

Scopri con un click il nostro voto:

da Salvatore Cusimano | Gen 9, 2023

La serie creata da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana per Prime Video, prodotta da Indigo Film in 6 episodi e disponibile dall’8 dicembre 2022, racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso.

Si respira un forte senso di novità e di originalità in questa avvincente serie italiana, un po’ crime e un po’comedy, con l’aggiunta di un’ironia amara tipica del nostro Bel paese, che rende un’operazione come quella di Prime Video, una vera e propria scommessa riuscita. I punti di forza sono il dialetto di un immenso di Luigi Lo Cascio (Nino Scotellaro) e la bravura di un’insolita ma credibilissima Claudia Pandolfi (la compagna Luvi Bray), avvocato molto in gamba il cui padre era stato ucciso dallo stesso nemico comune (Suro).

Si nota subito il richiamo ad un altro capolavoro del mondo del piccolo schermo, ovvero Breaking Bad. Il professore Walter White, da insegnante di chimica diventa boss dello spaccio di anfetamina portando così la mente dello spettatore al collegamento con la figura di Nino Scotellaro: il ‘buono’ che diventa ‘cattivo’.

Insomma, in The Bad Guy ci sono influenze che vengono trattate con un codice unico e completamente diverso da quello visto finora, evoluto, sfrontato, diretto ma con delle tonalità di detto-non detto che tengono lo spettatore “appiccicato” alla serie fino all’ultimo minuto. Il tutto condito con una serie di brani musicali della tradizione italiana e non, cui si aggiunge un briciolo di nonsense (ad esempio il videoclip musicale in cui compaiono Colapesce e Dimartino per promuovere l’acquapark Wowterworld), tutti fattori che rendono la sceneggiatura profonda e al contempo leggera, e che fanno diventare ancora più iconica questa serie che farà parlare di sé ancora per molto, così come porterà sicuramente a fenomeni di marathon viewing per lo spettatore “malato” di serie tv.

data di pubblicazione:09/01/2023

da Antonella Massaro | Gen 8, 2023

Le contraddizioni di Napoli fanno da teatro ai tormenti adolescenziali di Giovanna, trascinata nel mondo degli adulti dal mediocre conformismo dei suoi genitori e dal chiassoso attaccamento alla vita della zia Vittoria. Tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti è distribuita da Netflix, in sei episodi, a partire dal 4 gennaio 2023.

Giovanna (Giordana Marengo) affronta la sua adolescenza a Napoli, negli anni Novanta. Una bella casa al Vomero, dei genitori (Alessandro Preziosi e Pina Turco) che si illudono di “pensare comunista”, un padre che si è fatto da solo ed è diventato un intellettuale. Il già precario equilibrio di Giovanna è definitivamente travolto dall’incontro con sua zia Vittoria (Valeria Golino), della quale sembra si sia fatto di tutto per cancellare il ricordo. Un misterioso braccialetto diventa il filo conduttore della storia, che condurrà alla rivelazione di bugie, segreti e rancori.

Il “romanzo di formazione” di Giovanna passa anzitutto per una “discesa agli Inferi”: dai lustrini patinati del Vomero e di Posillipo, alle viscere carnali (ma sempre incredibilmente profumate di bucato) del Pascone, per scoprire che, in fondo, i buoni e i cattivi superano ogni barriera sociale. A farle da Virgilio, Giovanna troverà la dirompente e strabordante Vittoria, una donna senza misure, chiamata, però, a fare i conti con il metro della vita. Perché, in fondo, quando sei piccola ogni cosa ti sembra grande, quando sei grande ogni cosa ti sembra niente.

La Vita bugiarda degli adulti, tratto dall’omonimo romanzo di Elena Ferrante e dal 4 gennaio 2023 disponibile su Netflix in sei episodi, porta di nuovo sul piccolo schermo le pagine di una delle scrittrici più rappresentative della scena (non solo) italiana.

La sceneggiatura, affidata alle sapienti penne di Laura Paolucci, Elena Ferrante, Edoardo De Angelis e Francesco Piccolo, riesce ad adeguarsi ai tempi della serialità senza snaturare l’intensità del racconto. La regia di De Angelis, che a tratti sembra “sprecata” per una serie tv, è spettacolare e travolgente, a volte eccessiva, ma comunque efficace. L’interpretazione di Valeria Golino, con il suo trascinante carisma empatico, è un gioiello prezioso che, da solo, vale l’intera serie. Le musiche, in certi casi troppo “invasive”, restituiscono pienamente il clima di un decennio in cui l’entusiasmo stava lasciando il posto alla disillusione, senza che, però, ne fossimo pienamente consapevoli.

data di pubblicazione: 8/1/2023

da Paolo Talone | Gen 7, 2023

(Teatro Belli – Roma, 25/27 novembre 2022)

Entrare in un Primark può rivelarsi un’esperienza devastante. Claire Dowie ci porta con spregiudicata ironia a prendere in considerazione le assurdità della nostra epoca, in specie quelle legate all’acquisto compulsivo di beni non strettamente necessari. Una riflessione amara, ma divertente nell’interpretazione di Martina Gatto, sui pericoli della società capitalista.

Per chi non lo conoscesse, Primark è un negozio molto di moda nelle isole britanniche dove è possibile acquistare vestiti e accessori di ogni genere a prezzi ridicoli. Talmente ridicoli che è quasi impossibile uscire dal negozio senza portarsi a casa anche la più scadente maglietta a pochi centesimi. Orde di ragazzini (e non solo) spingono da tutte le parti per aggiudicarsi l’ottimo affare. Insomma, un tempio moderno al consumo sregolato di merci di poco conto. Tutto questo lo racconta Martina Gallo, protagonista dell’esilarante pièce di Claire Dowie, che ha debuttato alla fine dello scorso novembre al teatro Belli di Trastevere nell’ambito di Trend, la rassegna di drammaturgia di testi inglesi contemporanei, curata da Rodolfo di Giammarco. Tradotto e riadattato per il pubblico italiano dal direttore del teatro, Carlo Emilio Lerici, in collaborazione con Elena Maria Aglieri, See Primark and die riflette sulle pericolose conseguenze causate da una società capitalista, in apparenza sana ma per nulla felice.

Per comprare vestiti a buon mercato non occorre usare il cervello, per questo è facile farsi prendere la mano fino a sviluppare delle compulsioni. L’esagerazione può condurre alla malattia e addirittura a pensieri di morte. E se capitasse di morirci in un Primark? Colta da un improvviso attacco di panico, la protagonista è costretta infatti a interrompere la frequentazione quotidiana del negozio. La storia devia così bruscamente verso il racconto delle allucinazioni che la colpiscono, trascinando con sé lo spettatore in un mondo folle e confuso. Scoprirà più tardi di non essere la sola a vivere questo disagio, ma come lei ci sono tante altre persone affette da negoziofobia. E chissà che non ce ne siano anche tra il pubblico?

Martina Gatto, assoluta padrona della scena e del personaggio, conduce il racconto in prima persona con energia travolgente e in sintonia con quanto racconta. Appare divertita dalla sua stessa performance, quando ironizza sui caratteri patologici del suo personaggio che in fondo riguardano molti di noi. Per questo si affaccia spesso dalla quarta parete chiedendo il favore del pubblico, in uno stile che ricorda la stand-up comedy (un genere a dire il vero non molto frequentato tra gli spettacoli proposti a Trend). See Primark and die è nella sua interpretazione una divertente occasione per riflettere sui pericoli delle nostre più banali e apparentemente innocue abitudini.

data di pubblicazione:07/01/2023

Il nostro voto:

da Rossano Giuppa | Gen 6, 2023

Il giovane autore belga Lukas Dhont torna a raccontare il mondo dell’adolescenza in Close, storia di amicizia dolce e dolorosa, un romanzo di formazione che segue la vita dei suoi protagonisti per un anno intero. Un racconto inizialmente semplice, delicato, ma che nel proseguo regala emozioni profonde fatte di amore, rimpianti, desiderio e dolore devastante. Un film bellissimo che arriva dritto al cuore, vincitore del Gran Prix Speciale della Giuria allo scorso Festival di Cannes, un gioiello sapientemente selezionato quest’anno da Alice nella città, che conferma il suo autore come una delle promesse del cinema contemporaneo.

Léo (Eden Dambrine) e Rémi (Gustave De Waele) sono amici inseparabili, quasi fratelli come si definiscono loro, cresciuti insieme tra giochi nei boschi e con la presenza costante di due famiglie amorevoli. Passano moltissimo tempo insieme e sembra che nulla possa rovinare il loro rapporto esclusivo. Poi cominciano a frequentare le scuole superiori e l’equilibrio si rompe. Qualche compagna di classe gli chiede se stanno insieme e Léo inizia a staccarsi. Si iscrive ad hockey, non aspetta l’amico per andare in classe insieme e ci litiga sempre più spesso. Poi un giorno, al ritorno da una gita scolastica, cambia tutto.

Il mondo degli adolescenti, continua a essere il territorio di elezione del talento altrettanto giovane del regista belga Lukas Dhont che ha vinto la Caméra d’Or a Cannes con la sua opera prima, Girl, racconto di una quindicenne in transizione e nata uomo alle prese con il durissimo allenamento marziale per diventare una ballerina étoile.

Léo e Rémi hanno grande spontaneità, fanno la lotta, si abbracciano, il tutto con estrema naturalezza. Il loro rapporto esclusivo inizia a essere messo sotto osservazione da occhi esterni rispetto ai loro e a quelli delle rispettive famiglie. Il legame che unisce i due ragazzi viene messo a dura prova nel momento in cui devono confrontarsi con i coetanei: Léo i è più estroverso, Rémi è invece più sensibile, a disagio se inserito nelle dinamiche tipiche dei bambini di quell’età.

Iniziano a diversificare i comportamenti fra la vita a casa e quella a scuola. Iniziano a diversificarsi con il gruppo, con gli altri, e il meccanismo perfetto e armonico della loro simbiosi inizia a scricchiolare. Fino all’evento estremo che toglie la luce ed il respiro, che dopo lo sbocciare dei fiori porta il freddo e l’inverno, ovvero il dolore e la sofferta elaborazione delle responsabilità, per aspettare poi una nuova primavera.

Un racconto straordinario per immagini, aiutato da scelte registiche perfettamente riuscite e funzionali, come i continui primi piani sui volti dei protagonisti o la camera che li segue costantemente, una fotografia avvolgente, che evoca il calore dell’infanzia e, soprattutto, la bravura dei due giovani interpreti. Lukas Dhont realizza un’opera d’arte, un film toccante ma sempre in equilibrio, emozionantissimo.

data di pubblicazione:06/01/2023

Scopri con un click il nostro voto:

da Antonella Massaro | Gen 3, 2023

Un miliardario egocentrico e megalomane, un gruppo di “amici-nemici”, un’assolata isola greca: il teatro perfetto per una “cena con delitto” che, da gioco di ruolo, diviene autentica scena del crimine, con l’immancabile e infallibile detective pronto a dipanare la trama del giallo.

Dopo Cena con delitto, Rian Johnson torna a dirigere le indagini del detective Benoit Blanc, interpretato da Daniel Craig, con un film che, fin da subito, appare non tanto come un sequel del precedente quanto piuttosto come una sua (tentata) evoluzione.

Maggio 2020. La pandemia da Covid-19 ha già catapultato il mondo nell’universo parallelo del lavoro a distanza, delle mascherine e degli abbracci pericolosi. Il miliardario Miles Bron (un magistrale Edward Norton) invita su un’isola greca il suo gruppo di amici storici: “i disgregatori”, una compagnia assortita di uomini e donne disposti a mettersi in gioco pur di sfidare le convenzioni. La ragione dell’invito è all’apparenza banale e innocua. Miles ha organizzato una “cena con delitto”, una messa in scena del suo omicidio, un gigantesco Cluedo da risolvere secondo le regole tradizionali del gioco di ruolo. Un omicidio, però, si consuma davvero nel teatro luccicante e megalomane del Glass Onion, la sontuosa residenza volta da Miles che prende il nome dalla celebre canzone dei Beatles. Spetterà a Benoit Blanc, il glaciale e implacabile detective annoiato dalla pandemia, risolvere l’enigma, a fronte di una platea di potenziali assassini che sono tutti forniti di “movente” e “opportunità”.

Il registro, almeno in superficie, sembra quello canonico del genere giallo à la Agatha Christie. Unità di tempo, spazio e luogo, un gruppo ristretto di persone tutte sospettate e sospettabili, l’acume dell’investigatore che riesce a rendere ovvie le cose complicate. Scavando più in profondità, tuttavia, l’impressione è quella di trovarsi di fronte a una parodia, tanto del giallo quanto, più in generale, dello spaccato socio-culturale portato sullo schermo da Glass Onion. Miles, da regista di sontuose messe in scene, rivela ben presto la sua pochezza, circondato da caricature grottesche di figuranti egocentrici: i disgregatori, in realtà, sono biechi conformisti, attaccati più alle “tette d’oro” di Miles che a un ideale da realizzare. Anche il registro del racconto è dichiaratamente “pop”, senza alcuna solennità legata alla complessità di un’indagine, che, in fondo, così complessa non è. Lo spettatore intuisce subito di trovarsi immerso in una cipolla di vetro: tanti strati sovrapposti, ma trasparenti, in cui tutto è in bella vista per chi decida di “vederci chiaro”.

Il cast, oltre a Daniel Craig e Edward Norton, può contare su Dave Bautista, Janelle Monáe, Jessica Henwick, Kate Hudson, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr. e Madelyn Cline, tutti adeguati al ruolo.

Il film è nel complesso gradevole, anche se forse l’intento di desacralizzazione è portato troppo oltre e finisce per diventare inutilmente strabordante.

data di pubblicazione: 3/12/2023

Scopri con un click il nostro voto:

Gli ultimi commenti…