da Rossano Giuppa | Gen 20, 2018

(Teatro Vascello – Roma, 16 e 17 gennaio 2018)

Michele Pogliani è tornato sul palcoscenico del Teatro Vascello di Roma dal 16 al 17 gennaio con la MP3 Projects e con un nuova produzione dal titolo Trilogìa. Lo spettacolo si articola in tre quadri ognuno dei quali rappresenta tre momenti della vita di un uomo secondo un percorso scandito dal ciclo degli anni e dell’età, tre frammenti intensi e drammatici che ricompongono il percorso di una vita.

Il primo quadro è Alea (traduzione latina di dado) e rappresenta la componente casuale della vita che sposta gli equilibri e sposta l’esito finale verso il fato, il secondo quadro è Ananke, ossia la necessità: è questo il momento del viaggio interiore che produce la catarsi mentre il terzo e ultimo quadro è Ilinx, ossia la vertigine: al centro della scena della propria esistenza il protagonista di questo assolo vive l’ebbrezza e l’alienazione, lo stordimento e l’estasi che si provano quando si è soggetti a forze che abbattono il proprio controllo. Un viaggio che si srotola pian piano fino ad arrivare a una vera e propria catarsi, l’acquisizione di una nuova consapevolezza: quella di essere solo ma di essere ma conscio di una compiutezza acquisita e accettata.

Lo spettacolo, prodotto da Sosta Palmizi, vede in scena i danzatori Enrico Alunni, Giovanni Quintiero, Gabriele Montaruli, Ivan Montis, Stefano Zumpano che hanno anche collaborato con Pogliani alla realizzazione delle coreografie.

Pogliani, a lungo danzatore di Lucinda Childs, oggi coreografo, realizza uno spettacolo che è anche una dichiarazione autobiografica di un uomo, un eroe metropolitano, concreto, reale e consapevole.

La maturità e la catarsi sono l’obiettivo di questo viaggio onirico denso di significati e di immagini, non di rimpianti, che osserva l’inevitabile scorrere del tempo e scopre la forza e la bellezza della maturità.

data di pubblicazione:20/10/2018

Il nostro voto:

da Rossano Giuppa | Gen 14, 2018

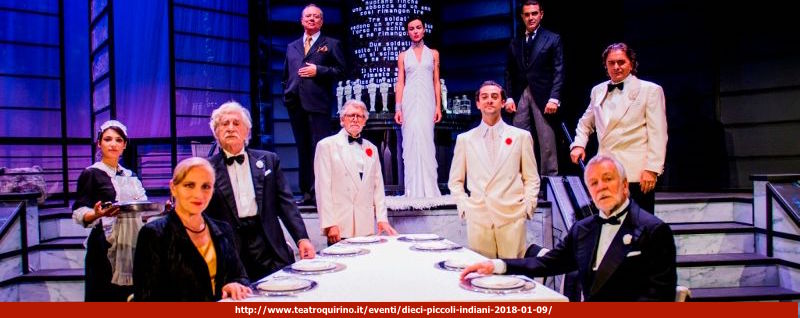

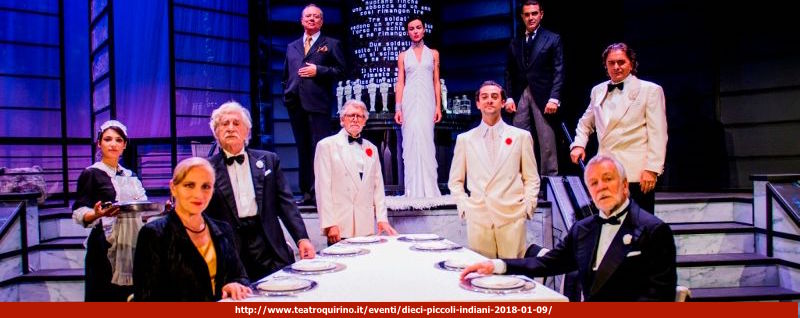

In scena al Teatro Quirino di Roma il capolavoro letterario di Agatha Christie, Dieci piccoli indiani,best seller conosciuto in tutto il mondo con oltre 110 milioni di copie vendute.

(Teatro Quirino – Roma, 9/21 gennaio 2018)

Certamente il romanzo più cupo della scrittrice probabilmente a causa proprio degli echi della guerra che di lì a poco si sarebbero fatti sentire che rivela il lato nascosto di una classe borghese e aristocratica, pronta a sbranarsi per la sopravvivenza fino a diventare volgare e bieca.

A realizzare l’adattamento originale per il teatro fu la stessa Christie, nel 1943: anni drammatici, di guerra, in cui l’autrice optò per un finale più stemperato del suo romanzo. Ci ha pensato il regista spagnolo Ricard Reguant a recuperarlo, settant’anni dopo, riproponendo il testo della prima stesura e raggiungendo un grande successo in Spagna nella scorsa stagione.

Siamo nel 1939, l’Europa è alle soglie della guerra. Dieci sconosciuti per vari motivi sono stati invitati in una bellissima isola deserta. Nella villa in cui sono tutti ospiti trovano affissa una poesia, “Dieci piccoli indiani”. La filastrocca parla di come muoiono, uno dopo l’altro, tutti i dieci indiani. A poco a poco, i dieci personaggi cominciano a morire in circostanze misteriose, sino a quando gli ultimi che sopravvivono non si rendono conto che il colpevole si nasconde tra loro ed il finale è puro trilling.

La versione proposta in scena fino al prossimo 21 gennaio al Teatro Quirino di Roma da Gianluca Ramazzotti e Ricard Reguant è decisamente interessante. Una recitazione coinvolgente ed impeccabile da parte di tutto il cast di attori giovani e meno giovani che, con grande padronanza del palcoscenico, offrono ognuno un ritratto esaustivo del proprio personaggio, con ironia e ritmo, e di come, alla fine, i propri peccati debbano essere espiati. Molto bello l’impianto scenografico, firmato da Alessandro Chiti, che ricostruiscono alla perfezione l’arredamento di una sfarzosa villa aristocratica anni ’40 in stile art-decò.

Convincente e piacevole lo spettacolo che grazie anche al sapiente uso della filastrocca infantile, riesce a trasferire in scena il clima angosciante che pervade tutto il romanzo e che si manifesta tra i due poli contraddittori della colpa e dell’innocenza creando un’atmosfera magica e surreale, una regressione infantile verso una vacanza nell’irrazionale nel mistero con ritmo e leggerezza.

data di pubblicazione: 14/01/2018

Il nostro voto:

da Rossano Giuppa | Gen 9, 2018

(Teatro Quirino – Roma, 2/7 gennaio 2018)

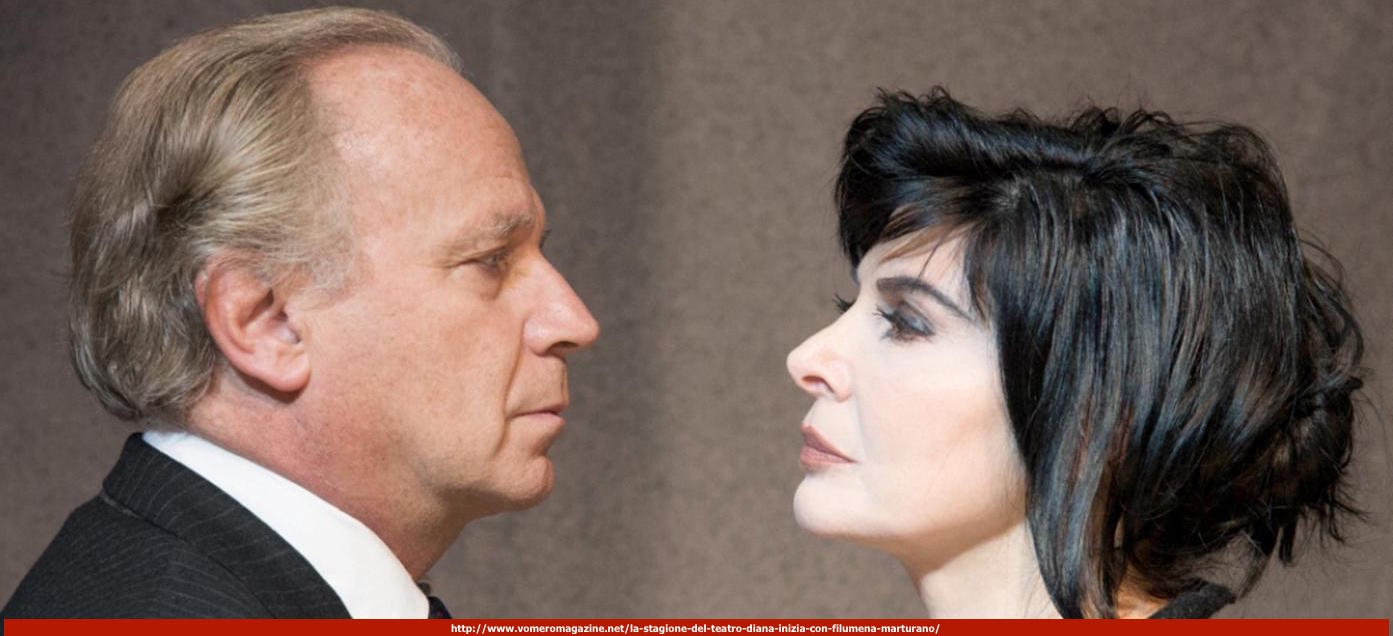

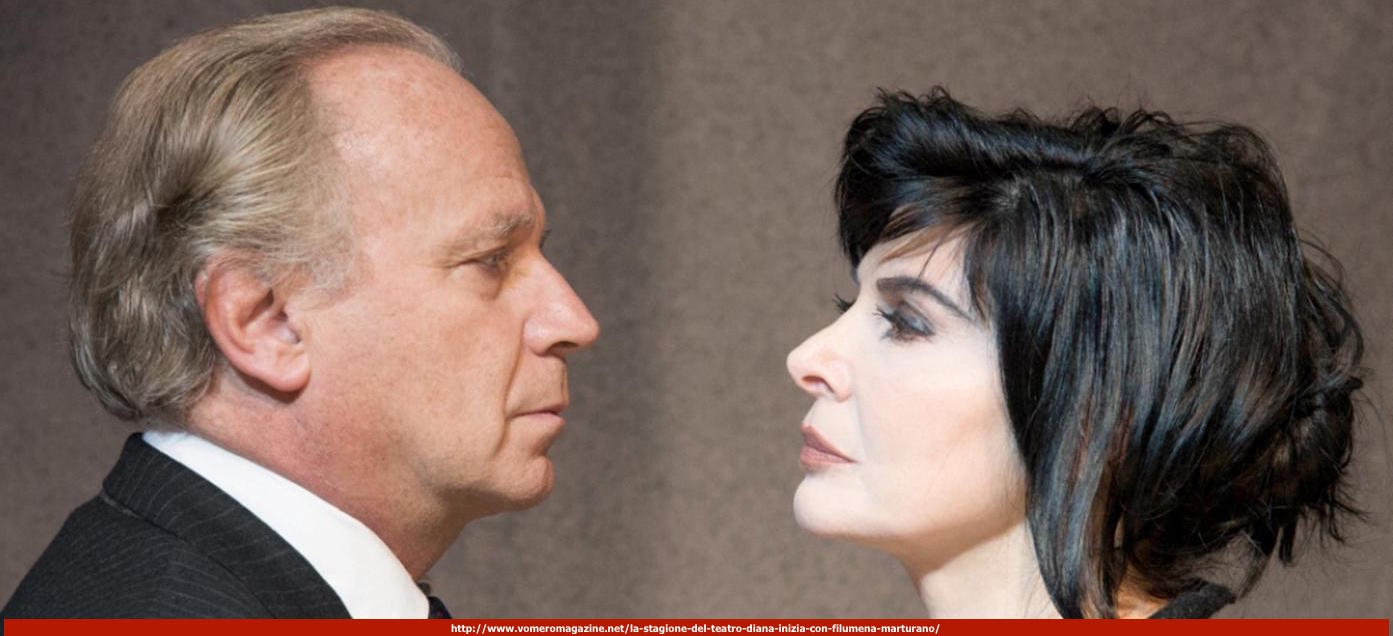

Un classico teatrale come Filumena Marturano è tornato in scena a Roma al Teatro Quirino con la regia di Liliana Cavani, nell’ambito di una lunga tournée partita due anni da Spoleto ed ancora oggi in giro per l’Italia.

Filumena Marturano, tra le commedie italiane del Dopoguerra più conosciute e rappresentate all’estero, si propone di rappresentare i drammi, le ansie e i problemi di un Paese ancora sconvolto dalla violenza e dalla crudezza della Guerra. Un’opera di grande impegno, moderna e priva retorica, scritta con grande naturalezza ed efficacia dal maestro Eduardo De Filippo. Un capolavoro.

La nota storia vede al centro un problema senza tempo: a chi appartengono i figli, biologici o attribuiti, nati dentro o fuori dal matrimonio? Al tempo della stesura (1946), la legge non proteggeva questi “figli” considerati illegittimi, una legge ferma al Medioevo. Filumena vi si ribella con la lucidità e una forza così generose da riuscire a trascinare l’ignaro borghese Domenico a capire il valore degli affetti fondamentali per la nostra vita. Una metafora di un’Italia ferita ma in cerca di riscatto. Filumena e Domenico, da sempre amanti e non sposati all’epoca in cui la prole illegittima e le donne conviventi erano marchiate e non avevano alcun diritto, grazie alla passione di lei e alla sua capacità ribellarsi, riescono a comprendere cosa significhi essere una famiglia, quali siano i veri affetti fuori dalle convenzioni culturali e burocratiche.

Nel corso degli anni il personaggio di Filumena Marturano è stato portato sul palco dei più grandi teatri italiani da attrici del calibro di Pupella Maggio, Regina Bianchi, Mariangela Melato, Sofia Loren (con accanto uno straordinario Mastroianni nella versione cinematografica di De Sica). Questa volta, la Filumena che non sa piangere è stata magistralmente interpretata da Mariangela D’Abbraccio, un’attrice poliedrica capace di donare al suo personaggio una profondità e un’intensità particolari, di grande spessore, senza alcuna forzatura e con tanta naturalezza.

L’opera si snoda a partire dalla sobria camera da letto dove Domenico Soriano ha appena scoperto che la donna che credeva di aver sposato in articulo mortis, è in realtà ben viva e pronta a far valere i suoi diritti. Filumena, costretta dalla fame a vendersi in un bordello appena diciassettenne, assurge a simbolo di una realtà sociale dolente, sconvolta nei suoi valori dalla guerra, in cui il dramma si consuma soprattutto in quella sua maternità nascosta per difendere tre bambini innocenti, uno dei quali è certamente figlio di Domenico Soriano. Le infinite sfumature emotive del personaggio, nelle scelte espressive di Mariangela D’Abbraccio diventano rabbia, lotta, determinazione, ma anche dolcezza di una madre che può finalmente svelare ai figli ormai adulti il proprio ruolo.

Del pari, Geppy Gleijeses, aiutato da una gestualità contenuta, ma estremamente espressiva, si appropria della libertà di sentirsi uomo ancor giovane, pronto a farsi trascinare da una bella ragazza in una ulteriore storia sentimentale, e a rivendicare il diritto maschilista di maltrattare l’amante che gli ha fatto da governante e da tutrice, ma pronto anche ad appropriarsi di una dignità emotiva quando i tre figli di Filumena gli si rivolgono chiamandolo “papà”.

Sul palcoscenico un cast di bravi interpreti, capaci di raccontare i momenti tragici e ridicoli di una quotidianità che, come la realtà, a volte diventa surreale.

Pur potendosi configurare nel novero degli allestimenti tradizionali, la regia della Cavani riesce a scavare nel tessuto psicologico di personaggi così forti, connotandoli ma alleggerendoli al tempo stesso. Uno spettacolo austero e delicato, capace di esplicitare ulteriori nuove sfumature di una vicenda e di personaggi, pietre miliari del nostro grande teatro.

data di pubblicazione: 9/01/2018

Il nostro voto:

da Rossano Giuppa | Dic 22, 2017

(Teatro Argentina – Roma, 21 dicembre 2017/7 gennaio 2018)

Al Teatro Argentina di Roma torna Ragazzi di Vita, tratto dal primo romanzo di Pierpaolo Pasolini. Nell’ambito del quarantennale dell’uccisione di Pasolini, il Teatro di Roma ha coraggiosamente portato uno dei suoi scritti più importanti, con la drammaturgia di Emanuele Trevi, la regia di Massimo Popolizio.

Il regista riorganizza e sintetizza il libro per l’adattamento teatrale presentandolo in capitoli diversi rispetto all’originale. Il racconto delle giornate di un gruppo di adolescenti delle periferie romane diventano così quadri, introdotti da un narratore che amalgama le storie dei diversi protagonisti, i tuffi nel Tevere, i furti di borsette e le corse in macchina, tra urla e parolacce, tra avventure amorose e botte tra giovani e cani.

Tutto lo spettacolo è un prodigioso gioco di equilibri, di strutture in movimento, di idee che si susseguono e si rinnovano, con diciotto giovani attori (tra i quali tre attrici) che si muovono armonicamente sul proscenio, davanti a sfondi con proiettate immagini astratte o su costruzioni mobili, enfatizzate da giochi di luci e ombre che avvolgono l’intera struttura dell’Argentina.

La voce del narratore fuori-dentro la scena, i protagonisti che parlano di sé stessi in terza persona, le canzoni ricantate sulle musiche originali creano una coralità potente e una vitalità trascinante, grazie anche al lavoro drammaturgico di Emanuele Trevi.

In scena gli attori non si risparmiano, entusiasmano, saltano e urlano in contrapposizione ad un narratore molto sui generis, il bravo Lino Guanciale, una presenza lieve che osserva non visto, aiuta, interferisce se serve, anch’egli attratto da un mondo che non gli appartiene ma che conosce benissimo. Una sorta di coscienza che già sa quello che deve succedere, mantenendosi sempre in equilibrio tra partecipazione e cronaca.

L’umanità affamata, dannata e vittima, incolpevole dei delitti dei quali alla fine si macchia raccontata da Pasolini nel romanzo, diviene un insieme di figure facilmente connotate nella propria semplicità, prive di qualunque complessità psicologica, collegate l’una all’altra, grazie al lavoro di regia in grado di creare un filo conduttore tra quadri, persone e contesti.

L’utilizzo simbolico delle scenografie e l’elegante pittoricità delle scene di gruppo rappresentano i veri punti di forza dello spettacolo. E poi c’è la lingua ed il glossario utilizzato: il romanesco inventato e contaminato di Pasolini enfatizzato dall’uso della terza persona.

Una citazione infine per le musiche che sono parte fondamentale del tessuto connettivo dello spettacolo e che vede gli attori cantare sulla base delle canzoni di Claudio Villa.

Un’adolescenziale vitalità di borgata che arriva diretta al pubblico, un’impresa difficile ma dovuta per restituire quell’atto d’amore che l’artista di origine friulane con il suo romanzo aveva voluto dedicare alla città di Roma.

data di pubblicazione: 22/12/2017

Scopri con un click il nostro voto:

da Rossano Giuppa | Dic 6, 2017

(Teatro Argentina – Roma, 21 novembre/10 dicembre 2017)

Dal 21 novembre al 10 dicembre al Teatro Argentina, in prima nazionale, ha debuttato il nuovo allestimento di Re Leardi William Shakespeare, la tragedia del potere, per la regia di Giorgio Barberio Corsetti con protagonista Ennio Fantastichini.

Corsetti ha ideato una sinfonia dolorosa e infernale che parte dalla prova d’amore pretesa da un Re alle sue tre figlie e culmina, in un crescendo delirante, nella distruzione di un regno spazzato via dall’odio e dalla sopraffazione, in cui i pochi superstiti sono chiamati a tentare una ricostruzione in vista di un futuro possibile. È la storia di un regno, di legami politici, accordi finanziari e guerre e di una famiglia divisa e distrutta dall’avidità e dall’ambizione.

Ad inizio alla rappresentazione un video in diretta: voci, corpi, urla, risate, un festino decadente che anticipa la tragedia. Lear, potente re di Britannia, stanco del peso della corona, consapevole che la vecchiaia e la morte sono irrimediabilmente vicine cede il proprio regno alle giovani figlie, sperando di godersi ricchezze e feste confidando nell’ospitalità delle proprie figlie. Vuole ritrovare la giovinezza perduta, abbandonare le cure del regno, il peso delle responsabilità, poter vagare con i suoi cavalieri da un palazzo all’altro, fare bagordi e occuparsi solo del proprio piacere.

Lear pensa di poter essere amato perché sta regalando il potere, ritenendo che il sentimento delle figlie sia una garanzia, un investimento che gli permetterà di vivere spensierato la sua vecchiaia.

Quel Lear pieno di se e padrone del mondo spartisce così il proprio regno tra le figlie Goneril e Regan, mentre Cordelia la figlia più piccola viene allontanata e diseredata. Goneril e Regan priveranno il padre di ogni amore, di ogni rispetto, negandogli sostegno economico e affettivo, trattandolo come un vecchio pazzo.

In realtà è l’epilogo di un uomo che vede frantumarsi i legami familiari fino alla morte. Diventerà pazzo, cominciando a girare per il regno, in preda a deliri sempre più violenti, accompagnato da un pazzo per finta e sostenuto dalla fedele amicizia di Gloucester, altro uomo e padre, ferito e tradito.

Giorgio Barberio Corsetti ha voluto portare Lear ai nostri giorni, cercando di creare un ponte tra passato e presente attraverso un linguaggio moderno e l’impiego della tecnologia. Un linguaggio però che non aggiunge nulla al testo, finendo per sminuire la bellezza e la drammaticità della poetica shakespeariana.

La regia punta a stupire con effetti visivi e sonori e accenti esasperati, ponendo in secondo piano la poesia, il cuore e le emozioni. La scenografia è imponente ed efficace, così come i costumi, moderni e dai colori decisi.

Rimane comunque il forte impatto scenico: il dramma delle due famiglie, Lear e Gloucester, la tempesta, la fuga, la follia, la natura che si confonde con la mente, i complotti, i tranelli, le guerre sono momenti e luoghi fisici e interiori, reali e allucinati.

La tragedia esistenziale è devastante, ma di fronte a tanto male e tanta efferatezza si intravede una speranza: lealtà e fedeltà, rispetto così come la pietà e la compassione, rappresentano ciò che alla fine rimane e dà speranza.

data di pubblicazione:06/12/2017

Il nostro voto:

Gli ultimi commenti…