da Daniele Poto | Mar 11, 2018

(Teatro Off/Off – Roma, 6/18 marzo 2018)

Quattro cani che si litigano un osso. È la metafora della dura realtà di Hollywood, il sipario tirato su i comportamenti irrituali del produttore Weinstein, virati a teatro. Quattro protagonisti: l’attrice emergente, arrivista e cinica, la sua rivale, più in là con gli anni, terrorizzata dalla possibilità di ricadere in una parte da caratterista, il produttore che deve far quadrare i conti e racchiudere un film da 8 milioni di dollari in una versione light da 5 e, infine, lo scrittore alla prima grande prova di sceneggiatura filmica, costretto a ingoiare i compromessi dell’industria cinematografica. C’è azione, violenza verbale, frequente uso del turpiloquio in scena dove i “cambi” sono magnificamente surrogati da immagini di grandi iconici film del passato. I toni sono sempre concitati, molto americani, nell’adattamento operato da Enrico Vanzina sul testo del drammaturgo J.P. Shanley (premio Oscar per la sceneggiatura di Stregata dalla Luna). Il ritmo è incalzante senza alcuna concessione al trend italiano che pure, mutatis mutandis, sul set non è troppo dissimile. La scena restituisce la promiscuità del set e la precarietà del cinema dove tutti sono disposti a sbranarsi per fama o soldi, non rinunciando per principio a vendere il proprio corpo in cambio di un piccolo avanzamento di carriera e le amicizia sono solo tattiche o strumentali per andare a favore o contro un terzo personaggio. Come si intuirà la figura che sfugge al contesto, un quinto possibile descritto per assenza, descritto solo per allusioni, è il regista, presentato come “geniale ma debole” dal produttore. È l’entità su cui si scaricano tutte le frizioni immaginandolo come il soggetto che recepirà forzosamente un finale diverso, in questo caso un happy end in cui tutti vorrebbero arrogarsi il compito di salvare il protagonista. Si restituisce un’idea di cinema come puro artigianato dove l’arte è una parola di cui troppo spesso si abusa conoscendo da una parte “il divano del produttore” e dall’altra l’infinito ricorso al mestiere. Arte sì ma dell’eterno compromesso. Le relazioni pericolose di Hollywood sono l’epitome dell’estrema spregiudicatezza del mondo di oggi. Bravi tutti agli attori: Cristina Cirilli, Paolo Giangrasso, Pietro Montandon e Nela Leoni.

data di pubblicazione:11/02/2018

Il nostro voto:

da Daniele Poto | Feb 26, 2018

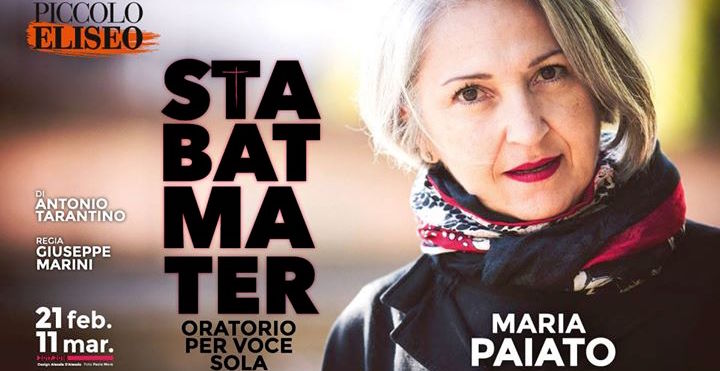

(Teatro Piccolo Eliseo – Roma, 21 febbraio/11 marzo 2018)

È un monologo laico che però allude al religioso, al trascendente della vita.

L’impegnativo pendant di titolo e sottotitolo (“Stabat mater”, ovvero “Oratorio per voce sola”) può ingannare. Perché si ride spesso negli 80 minuti di esibizione di Maria Paiato anche se i termini sono scabri, grevi, bestemmiatori.

L’affabulazione procede a tratteggiare gli assenti e a popolare la spoglia scena, una specie di costrittivo recinto in cui si esibisce l’attrice, spesso scalando il suo vertice quando i toni si fanno concitati. C’è il figlio di cui all’inizio parla bene ma che alla fine si rivelerà la prima fonte di problemi, un uomo misterioso che alle 22 serali non arriva mai (nonostante le premesse e le promosse), un bravo prete di strada (ma “forse” bravo fino a un certo punto), amiche fidate che la capiscono fino a un certo punto, digradando in questa nomenclatura della conoscenza a un giudice misterioso che forse non esiste. Così il monologo è un lucido e formale delirio di una donna che ne ha passate tante nella vita (troppe?) e che è sul punto di esplodere. La sua vita diventa un inferno se l’uomo che le ha dato un figlio è sposata con un’altra. E se quel figlio su cui ripone tante speranze è diventato un terrorista. Dunque il testo implode su sé stesso fino a un’esulcerazione tragica.

Ambientato a Torino, ricco di espressioni gergali, lo spettacolo è affidato in tutto e per tutto alla felice gamma di espressioni della dotatissima Paiato che riscatta la monodimensionalità del monologo recitando, il raschiamento del barile esistenziale, dando, in fondo vita a tanti personaggi pur mantenendo la propria identità perdente. È la sconfitta di un’Italietta periferica che non sorride e soccombe alla crisi, impastata in quella sottocultura, dei fumetti, del porno, dell’apparente riscatto del corpo.

Sinceri applausi in scena per una prova d’attrice che ne dimostra la grandezza. Senza ridursi a contaminazioni cinematografiche, televisive o, ancor peggio, pubblicitarie, come la maggior parte dei suoi colleghi.

data di pubblicazione: 26/2/2018

Il nostro voto:

da Daniele Poto | Feb 18, 2018

(Teatro San Genesio- Roma, 15/18 febbraio 2019)

Il “vero” teatro dell’assurdo è quello di Ionesco e non quello di Beckett. Chiarimento a uso e consumo degli appassionati delle etichettature. E La cantatrice calva cos’è? Appena una citazione nei filanti 80 minuti negli insensati dialoghi di camera di due usurate coppie di sposi che si interfacciano in commedia con un vigile del fuoco, adatto anche per spegnere gli ardori di una eccitata collaboratrice familiare. E, a completare il cast dei personaggi e degli attori, una partecipante pendola semovente che esercita il potere del tempo e partecipa emotivamente, da mimo, alle elucubrazioni dei protagonisti.

E’ la prima pièce di Ionesco e l’ambientazione inglese favorisce l’adozione di inveterati luoghi comuni del linguaggio. La noia della routine, delle esercitazioni dialettiche tra coniugi allo specchio è l’esaltazione del pastiche verbale che fa deflagrare la logica. L’accelerazione verso l’insensato, il processo di accumulazione dei tic verbali, porta al parossismo e all’insopportabilità delle situazioni. Fino a sbocciare in sonore risate per l’inevitabile direzione verso l’assurdo. Del linguaggio adottato e della vita. Ionesco scriverà: “Non ho mai capito la differenza che si ravvisa tra il comico e il tragico. Il comico, intuizione dell’assurdo, mi sembra più disperato del tragico, perché non offre via d’uscita”. Il punto più alto dell’opera rappresentata, con il vivo e interessato contributo di una platea di studenti (sollecitati poi al dibattito) sta nel mancato riconoscimento di due coniugi che naturalmente vivono assieme ma che hanno perso ogni connotato di umanità e che burocraticamente elencano tutti gli elementi comuni per riconoscersi solo alla fine come sposi che occupano la stessa camera da letto. La drammaturgia dell’autore rumeno sembra anche un ritorno al teatro antico, a una sorta di riveduta e corretta commedia dell’arte con attori che sono maschere e archetipi universali. Il registro del grottesco ammanta la commedia ed è l’utile chiave di lettura per fruirla. E’ una scrittura raffinata quella di Ionesco e la Trapanese ha saputo offrirci con garbo e rispetto, attraverso due anni di decantazione, un divertente saggio del suo estro drammaturgico. Meritano una citazione tutti gli interpreti: Paolo Della Rocca, Valeria Cecere, Mimmo Lamuraglia, Lilila Nacci, Maria Leanta, Carla Iacuzio, R. Khoji Giovinazzo.

data di pubblicazione: 18/2/2018

Il nostro voto:

da Daniele Poto | Feb 14, 2018

(Teatro Roma di via Umbertide – Roma, 13 febbraio/28 marzo)

Gianni Clementi ha giocato la carta più ambiziosa, imprevedibile e discontinua di una lunga carriera di autore di commedie brillanti in sala dolceamara. Questa volta si è dedicato per due anni a un lavoro che mutua Shakespeare, la saga di Romeo e Giulietta in versione romanesca, anzi calcistica. Perché i due sono immersi nel viraggio dell’acceso tifo contrapposto Roma-Lazio.

L’eterno dualismo campanilistico all’italiana, virato nella storia con i guelfi e i ghibellini, con i Capuleti e i Montecchi qui si accatasta attorno a due clan che potrebbero essere mutuati dalla violenta scena inglese di Edward Bond. Atteggiamenti coatti, turpiloquio ma un’innegabile verità di fondo nelle pulsioni amorose di due giovani a cui basta vedersi una volta per cadere prede e vittime dell’amore. A un primo tempo scanzonato e dissacrante fa seguito per due ore e mezzo di scansione un secondo decisamente drammatico e ricco di pathos. È il momento in cui i riferimenti calcistici e i tentativi di vendetta degli ultras vengono messi da parte per respirare fino in fondo il dramma shakespeariano di un amore impossibile e incompiuto. È molto efficace l’entra ed esci dei quindici interpreti che poi rimangono spettatori dell’azioni con un mood davvero molto somigliante al teatro azione del cinquecento dove si attuava la perfetta sinergia di tempo tra attori e pubblico. Ci piace anche il commento fuori campo di due vittime per un dramma che sospende il tempo nella verità del momento fulminante della tragedia. Un po’ troppo telefonato invece l’andamento del finale che se evocato prima perde efficacia quando viene prevedibilmente tradotto in scena. Difficile trovare un così affiatato e nutrito gruppo di attori in uno spettacolo italiano e la scommessa è importante perché la pièce avrà una lunga durata. In scena addirittura fino al 28 marzo. Nella stagione teatrale romana non crediamo che ci sia un investimento di così lunga prospettiva e parte del merito va al produttore Gianluca Ramazzotti che ha creduto nel progetto. E per Clementi nella festosa e applauditissima “prima” scroscianti applausi non solo come autore ma come regista, un primo tentativo in proprio di una carriera che promette altri interessanti sviluppi. Da citare i due giovani principali interpreti: Giulia Fiume e Edoardo Frullini, davvero credibili nella storia non più veronese ma ormai romana.

data di pubblicazione:14/02/2018

Il nostro voto:

da Daniele Poto | Feb 5, 2018

(Teatro Bianconi – Carbognano, 3/4 febbraio e Teatro Sette – Roma, 13 febbraio/4 marzo 2018)

Il poliedrico Michele La Ginestra dismette i panni di scanzonato entertainer e da autore del resto oltre che interprete ci reintroduce in uno squarcio di antica romanità all’estero.

Dite 33? Si ma 33 Dopo Cristo, location Palestina, non meno turbolenta di oggi. L’occasione per far deflagrare le due differenti personalità: quella del centurione Cassio (Wertmuller), uno che ha vissuto il momento storico della crocifissione di Cristo e quella di Stefano (La Ginestra), suo dipendente, l’uomo che diede da bere a Cristo acqua e aceto. Sullo sfondo visione e musiche d’ambiente in uno scenario desertico desolato con due uomini allo sbando e una missione che cova sotterranea. Lo spettacolo presenta due toni. Il primo è scherzoso, romanesco, sopra le righe e scanzonato. E ci sembra la cosa migliore. I due interpreti collidono e collimano parlando di varie amenità: dal cibo diverso dei luoghi in cui si trovano, alle donne, al clima, nel vano tentativo di placare il sonno. Dialoghi interrotti e spezzati, brillanti e d’epoca senza alcun facile e abborracciante riferimento all’attualità d’oggi (sarebbe stato Bagaglino allora). Poi impercettibilmente ma sicuramente ci si addentra nella rivisitazione storica-religiosa. Cassio è stato stregato dal Salvatore, convinto del suo ruolo di redenzione dell’umanità. Porta le prove del miracolo della restituzione della vista. Stefano è scettico, disincantato, è il vero romano dell’epoca. Dunque la dialettica viaggia nel solco di un sempre più teso confronto ideologico con una conclusione spiazzante ma inevitabile per le leggi dell’impero romano in corso. Della didattica religiosa esternata da Cassio rimangono frammenti molto tradizionali, cattolicamente corretti ma piuttosto ininfluenti perché di quelli già ci siamo nutriti tra oratori e impostazione religiosa. Dunque teatralmente siamo dalla parte del cinico e più umano, non convinto Stefano. La Ginestra dimostra che l’empatia attoriale di cui ampiamente dispone è valida anche per ruoli alla fine eminentemente drammatici. Si ride anche per un non corrivo uso del dialettico e delle parolacce, alla fine sembra di entrare in Chiesa.

data di pubblicazione:05/02/2018

Il nostro voto:

Pagina 77 di 79« Prima«...102030...7576777879»

Gli ultimi commenti…